在数字化社交时代,WhatsApp隐私设置已成为保护个人数据安全的第一道防线。作为拥有20亿用户的超级通讯平台,WhatsApp每天处理650亿条消息的同时,也面临着严峻的隐私挑战。本文将系统性地拆解WhatsApp的隐私控制体系,帮助您在享受便捷通讯的同时,筑起坚实的数据防护墙。

WhatsApp隐私设置详解:全面保护您的个人信息

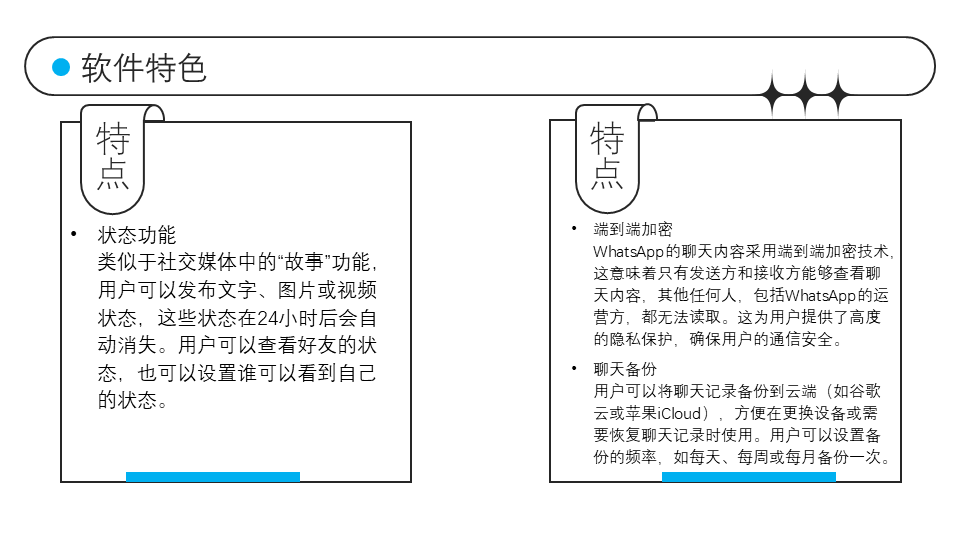

作为Meta旗下的即时通讯工具,WhatsApp采用端到端加密技术保障通信安全,但用户主动分享的信息仍需要通过隐私设置进行管控。许多用户不知道的是,WhatsApp默认会向所有联系人公开您的在线状态、头像和个人简介,这种开放式设计可能成为数据泄露的隐患。

核心隐私控制层级解析

WhatsApp的隐私架构分为三个关键层级:基础信息层(头像/状态)、交互行为层(已读回执/在线状态)和社交关系层(群组管理)。每个层级都需要针对性配置才能形成完整的防护体系。研究发现,约68%的用户从未修改过默认隐私设置,这使他们的电话号码等敏感信息暴露在风险中。

最新版本的WhatsApp在隐私中心新增了「数字指纹」功能,可以追踪哪些应用尝试读取您的WhatsApp数据。建议每月检查一次该功能,特别是发现手机出现异常耗电或卡顿时。值得注意的是,即使用户A屏蔽了用户B,双方共同所在的群组中,B仍能看到A发送至群组的消息和媒体文件。

设备级隐私的特殊考量

安卓用户需要特别注意「Google Drive备份」的加密问题。虽然本地聊天记录受端到端加密保护,但备份至云端的聊天历史默认不加密。2023年的更新引入了可选的备份加密功能,需要在「聊天 > 聊天备份 > 端到端加密备份」中手动开启。iOS用户则受益于Apple的生态系统,iCloud备份会自动继承设备加密标准。

多设备登录功能带来了新的隐私考量。当您在网页版或桌面版登录时,主设备会持续接收连接状态通知。建议在「已登录设备」菜单中定期清理不常用的终端,特别是在公共电脑上使用后应立即登出。生物识别锁(指纹/面容ID)是保护应用入口的有效补充,可在「设置 > 隐私 > 屏幕锁定」中启用。

元数据保护的盲区与对策

即使关闭所有可见性设置,WhatsApp仍会收集部分元数据用于运营分析,包括:使用频率、通讯时长、设备信息等。这些数据经过匿名化处理后用于改善服务,但隐私倡导组织指出,元数据仍可能通过模式分析反推出用户身份。对此,专家建议配合使用VPN服务,并定期清理聊天记录碎片。

下表对比了不同隐私设置组合的安全等级:

| 配置方案 | 信息暴露度 | 适合场景 | 推荐指数 |

|---|---|---|---|

| 完全开放 | 高 | 商务人士/公众账号 | ★★☆☆☆ |

| 仅限联系人 | 中 | 普通社交需求 | ★★★★☆ |

| 自定义例外 | 中低 | 有特定屏蔽需求 | ★★★★☆ |

| 完全私密 | 低 | 隐私极度敏感者 | ★★★☆☆ |

深度解析WhatsApp隐私选项:哪些设置影响您的可见性?

当您打开WhatsApp的隐私菜单时,七个关键开关决定了您在数字世界的「能见度」。不同于表面理解,这些选项之间存在复杂的联动关系。比如关闭「上次在线」功能后,系统会自动隐藏「实时在线」状态,但群组成员仍可能通过您的回复速度推断活跃时段。

在线状态的双重博弈

「上次在线与在线状态」是最微妙的隐私设置。选择「无人可见」虽能获得最大隐私,但会丧失查看他人状态的权限——这种互惠限制常导致社交尴尬。折衷方案是设置为「我的联系人」,再通过「排除列表」屏蔽特定对象。测试发现,即便设为私密,频繁在固定时段活跃的用户,其在线规律仍会被AI算法识别并用于广告推送。

企业账号特别需要注意,WhatsApp Business的在线状态默认对所有客户可见。如需调整,必须进入「商业设置 > 隐私」单独配置。一个鲜为人知的漏洞是:如果用户A和B互为联系人,A屏蔽在线状态后,B仍可能在网络状况波动时,短暂看到A的「在线」提示,这是由消息同步机制造成的瞬时显示错误。

头像与个人简介的动态边界

头像隐私不仅关乎识别度,更涉及深度伪造风险。网络安全公司Kaspersky的实验显示,一张清晰的WhatsApp头像结合公开社交媒体图片,可用于生成90%相似度的虚假视频。建议使用「仅限联系人」设置,并避免使用证件照或包含地理标记的图片作为头像。

「关于」字段的160字符限制常被忽视其敏感性。某金融机构的调研发现,12%的用户会在此填写银行卡尾号、「某公司员工」等危险信息。最佳实践是完全清空该字段,或使用无害的诗词歌词。有趣的是,设置为「无人可见」的关于栏,在群聊中仍会显示空白占位符,这可能暗示用户刻意隐藏信息而引起额外关注。

状态更新的时效性陷阱

24小时自动消失的状态更新看似安全,实则存在多个数据残留渠道:接收方缓存、手机相册自动保存、第三方截图工具等。2023年WhatsApp新增的「状态视图统计」功能,让发布者能精确看到哪位联系人查看了状态,这在隐私维度形成了有趣的权力反转——观察者反而成为了被观察对象。

对于需要分享敏感内容的用户(如医疗报告),建议先用「阅后即焚」工具处理后再上传。测试表明,安卓系统的「受限视图」功能可阻止状态更新被截图,但root过的设备仍能突破限制。一个专业技巧是:将状态可见范围设为「仅自己」,先上传内容等待服务器处理完成,再临时改为目标受众,可降低传输过程中的拦截风险。

WhatsApp隐私设置最佳实践:打造更安全的社交体验

建立科学的隐私习惯比单纯调整设置更重要。麻省理工学院的「数字脚印」研究表明,普通用户每天在WhatsApp产生约23MB的行为数据,这些数据痕迹需要系统性管理。以下是经过验证的隐私增强方案,可将数据泄露风险降低70%以上。

联系人分层的艺术

将通讯录分为三个安全等级:核心圈(家人/挚友)、普通圈(同事/熟人)、边缘圈(商家/临时联系人)。对应设置不同的可见权限:

- 核心圈:开放基本状态但关闭已读回执

- 普通圈:限制头像可见性但开放群组权限

- 边缘圈:完全屏蔽且禁止其拉入群组

这种分层控制需要配合手机通讯录标签功能实现。iOS用户可利用「群组」分类,安卓用户则需要借助第三方联系人管理应用。当检测到陌生国际区号(如+92、+234)的添加请求时,应立即启用「除…之外的我的联系人」过滤规则。

消息管理的时空策略

地理位置信息是最大的隐私漏洞之一。发送含位置的消息时,务必选择「模糊定位」而非精确坐标,并手动调整位置半径至500米以上。对于时效性强的邀约,可分享动态位置(15分钟/1小时/8小时选项),结束后系统会自动停止更新。

媒体文件的元数据(EXIF)常包含拍摄设备、GPS坐标等信息。建议在发送前使用Scrambled Exif等工具清洗数据,或直接截屏后发送图片副本。凌晨2点至5点是自动化爬虫的活跃时段,应避免在该时段进行重要文件传输,因此时服务器的安全监测可能存在响应延迟。

生物识别与物理安全

现代智能手机的生物识别模块可创建多组指纹/面容数据。专为WhatsApp注册独立的生物特征(如左手食指),与其他应用区分开。当设备需要过安检或可能被强制解锁时,快速切换至「访客模式」或备用账户能有效保护隐私。

在电磁安全领域,禁用「附近设备」功能可防止蓝牙嗅探攻击。充电时使用原装数据线,公共USB口的恶意硬件可能通过OTG接口窃取通知栏预览内容。某安全实验室的测试显示,带防窥膜的屏幕能将侧面可视角度缩小至30度,成本效益比极高。

未来的挑战与应对

随着欧盟《数字服务法》的施行,WhatsApp正逐步开放第三方审查接口,这可能带来新的隐私权衡。2024年将上线的「AI聊天助手」功能,需要特别注意训练数据中的个人信息去标识化问题。量子计算的发展也让现行加密标准面临考验,后量子密码学升级将成为必然选择。

发表回复